1947: Schmerzliche Rückkehr eines deutschen Rundfunkpioniers

„…fange ich an zu stöhnen vor Schmerz der Heimatlosigkeit.“ – Ernst Schoens Tagebuch einer Deutschlandreise 1947

Von Jörg Sobiella, Mitteldeutscher Rundfunk

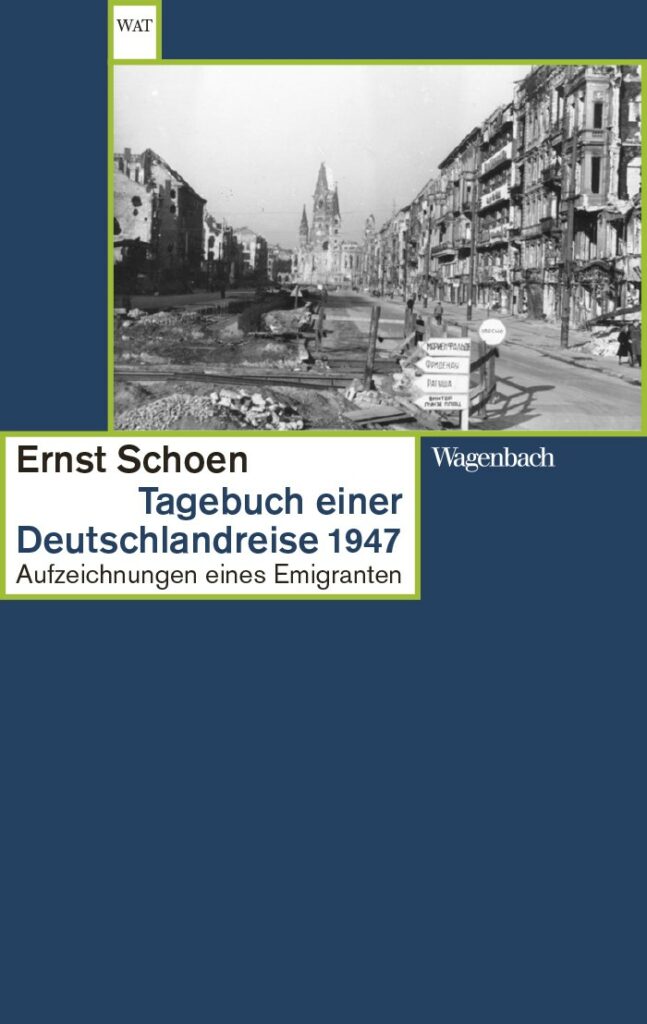

Ernst Schoen: Tagebuch einer Deutschlandreise 1947. Aufzeichnungen eines Emigranten. Herausgegeben und mit einer biografischen Notiz von Sabine Schiller-Lerg und Wolfgang Stenke, Verlag Klaus Wagenbach Berlin, 2023, 175 Seiten, 13,00 €

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Europa in Trümmern lag, machten sich Schriftsteller und Journalisten auf den Weg nach Deutschland, um zu erfahren, wie es im Land der Verursacher dieser beispiellosen Katastrophe aussah. Zu den Reportern aus den Siegerländern gehörten auch einst vertriebene Deutsche wie Alfred Döblin, Klaus Mann, Carl Zuckmayer, Hannah Ahrendt. Ihre seit Langem bekannten Berichte und Reportagen werden durch eine kürzlich veröffentlichte Neuerscheinung ergänzt, womit zugleich an das Lebenswerk eines Vergessenen erinnert wird: Ernst Schoens Tagebuch einer Deutschlandreise im Oktober 1947. Der Name des Autors dürfte heute nur noch Rundfunkhistorikern etwas sagen.

Der gebürtige Berliner – Jahrgang 1894 – gehörte in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren zu den prägenden Programmgestaltern der Frankfurter Südwestdeutschen Rundfunk AG. Dank seiner künstlerischen Kreativität, seiner vielfältigen Kontakte – zu seinem Bekannten- und Freundeskreis gehören Walter Benjamin, Bert Brecht, Dolf Sternberger, Hanns Eisler u. v. a. mehr – setzte er dort mit innovativen Musik- und Wortformaten bleibende Maßstäbe für das Radio der Weimarer Republik. Schoens produktive Karriere als Radiomann der ersten Stunde endete 1933 jäh nach seiner Entlassung und einer kurzen Haft. Als Intellektueller, der mit sozialistischem Gedankengut sympathisierte, und sogenannter Halbjude wurde ihm das Dritte Reich zur lebensgefährlichen Bedrohung; er floh mit seiner Familie nach England, wo er sich in den kommenden Jahren als Freelancer mehr schlecht als recht durchschlug. Ab 1939 arbeitete er als Übersetzer und Sprecher-Coach für das deutsche Programm der BBC; die schickte ihn 1947 für zweieinhalb Wochen gewissermaßen als Kundschafter in Sachen Kultur in seine ehemalige Heimat, ein für ihn inzwischen befremdliches Land. Das Tagebuch diente Schoen als Erinnerungsprotokoll; es besteht aus komprimierten Notizen, teilweise nur Stichworten, längeren Schilderungen seiner Begegnungen mit einer Vielzahl von ehemaligen Kollegen, Freunden und Verwandten, die dank eines kommentierten Personenverzeichnisses kenntlich gemacht werden. Wie viele Heimkehrer ist Schoen verständlicherweise hypersensibel und distanziert-kritisch gegenüber seinen ehemaligen Landsleuten. In Frankfurt läuft er mit wehmütigen Erinnerungen durch die einst vertrauten Straßen seines Wohnquartiers: „Aber dann, wie ich der Siedlung näherkomme, fange ich an zu stöhnen vor Schmerz der Heimatlosigkeit. … Ich finde mich, wie an so vielen Stellen, nicht mehr ganz leicht zurecht.“ So beiläufig dieses Eingeständnis in Bezug auf den konkreten Ortsbesuch klingt, so treffend kennzeichnet es doch die entwurzelte Gefühlslage fast aller rückkehrender Emigranten. Nachhaltiger als die schmerzvollen privaten Erinnerungen beschäftigen ihn die larmoyanten Ausreden der Deutschen und billigen Alibis, die Erzählungen, wie sie sich jetzt durchs Nachkriegsleben tricksen. Penibel protokolliert er erlauschte Gespräche während seiner Bahnfahrten: „Der Refrain von allem lautete immer wieder: Jaja, und wegen 10% Schlimmen müssen wir Anständigen nun alle mitleiden. Wir werden ausgeraubt, massakriert und vergewaltigt … ein zwischen uns stehendes Mädchen wagt einzuwerfen: Na unsere Soldaten haben ja auch alles mögliche angerichtet wird aber sofort mit den scharfen Worten zum Schweigen gebracht: Andern haben sie jedenfalls nie gehaust. Der Deutsche ist eben doch viel zu anständig‛.“ Solches Gerede stimmt ein in den Unschuldssound der Besiegten, den auch andere Beobachter mit fassungslosem Staunen hören mussten. Ernst Schoen versucht diesem Phänomen mit einer psychologischen Spekulation beizukommen. „Über dieser Spiessermenge lagert eine tief unheimliche Wartestimmung; jeder scheint zu denken, es muss etwas geschehen, aber keiner hat den Mumm in den Knochen etwas dafür zu tun.“ Und weiter schreibt er, dass die Deutschen nicht durch Härte so tief gesunken seien, „sondern weil sie immer zu schleimig weich waren, immer Zuchtmeister brauchten, die alles mit ihnen machten durften, und auf die sie in widerlicher Verantwortungslosigkeit schimpfen durften und dürfen.“ Suspekt sind ihm auch etliche Personen rein äußerlich, zum Beispiel jene, die ihm jüdisch aussehen; sie wirken auf ihn genauso abstoßend auf das Personal der militärischen Besatzungen, da ist von „Pöbel“ und „Weibern“ die Rede. Das Gebaren der moralischen Kriegsgewinnler reizt ihn zu der Feststellung: „Alles sehr bekotzt. Ich wasche das Gefühl unter der Brause ab …“

Ernst Schoens Tagebuch ist ein intimes Journal, das ursprünglich nicht zur Veröffentlichung, sondern lediglich als Gedächtnisstütze gedacht war. Dennoch ist es als Dokument einer Epoche lesenswert, die das Fundament unserer demokratischen Gegenwart bildet, deren lebendige Erinnerungen aber mehr und mehr verblassen. Die Idiosynkrasien Schoens speisten sich auch aus den Bitterkeiten und Enttäuschungen der Emigrationszeit, die seine ohnehin latente Menschenscheu und sein Misstrauen in der Nachkriegszeit nährten. 1952 kehrte er nach Deutschland zurück – zu spät, um in der alten Heimat an seine einstige erfolgreiche Berufslaufbahn anzuknüpfen; darin glich sein Schicksal vielen anderen emigrantischen Lebensläufen jener Zeit. Ernst Schoen starb 1960 in Westberlin.